Longieren mit System

Pferde an der langen Leine

Zuerst etwas Theorie

Vorwort

„Heute longiere ich nur“ ist eine Äußerung, die in Reitställen häufig zu hören ist und auf Bequemlichkeit, Zeitmangel oder sogar negative Einstellung zum Longieren schließen lässt.Sinnvolles und richtiges Longieren heißt Bewegen, Schulen und Gymnastizieren eines Pferdes „an der langen Leine“. Eine für das das Pferd wertvolle und anspruchsvolle Arbeit, die ein hohes Maß an Konzentration erfordert. Voraussetzung ist, dass auch der Mensch diese Aufgabe ernst nimmt und sie fachkundig ausführt. Nur so können beide Freude daran haben. Falsches Longieren dagegen richtet beim Pferd mehr Schaden an, als dass es nutzt!

Sinn und Zweck des Longierens

Der Ausbildungsweg des Reitpferdes führt über die Longe. Das junge Pferd wird mit Hilfe der Longe an Trense und Sattel gewöhnt. Es lernt, alle Grundgangarten auf Kommando auszuführen und seine Bewegungen zu kontrollieren. Mit fortschreitendem Ausbildungsstand verlagert sich der Schwerpunkt des Longierens immer mehr auf die Gymnastizierung des Pferdes unter Berücksichtigung der Ausbildungsskala. Zusammengefasst bietet die Arbeit an der Longe folgende Möglichkeiten:- Erste Ausbildungsschritte zum Reit- /Fahrpferd.

- Verbesserung der Grundgangarten.

- Gymnastizierung (Stellung / Biegung, Übergänge, Cavalettiarbeit).

- Skala der Ausbildung überprüfen / erreichen

(an der einfachen Longe: Takt, Losgelassenheit; Anlehnung, Schwung)

(an der Doppellonge: alle Stufen einschl. Geraderichten und Versammlung). - Korrektur von Problempferden (optimale Beurteilung von außen).

- Vorbereitung zum Springen.

- Sitzschulung für den Reiter.

- Bewegungstherapie (muskuläre Verspannungen, Rekonvaleszenz).

- Abwechslung für das Pferd. (Nicht zu unterschätzen!)

Hinweis: Lassen Sie ihr Pferd an der Longe nicht buckeln oder sich austoben. An der Longe wird gearbeitet!

Der Arbeitsplatz

idealer Longierplatz

Der Boden ist gerade für junge Pferde, die noch nicht ausbalanciert sind, von großer Bedeutung. Er sollte griffig, nicht zu tief und auf keinen Fall rutschig sein, um Verletzungen vorzubeugen und Sehnen und Gelenke zu schonen. Aber auch das Vertrauen des Pferdes zur Longenarbeit und seine Gehfreudigkeit stehen im engen Zusammenhang mit der Bodenbeschaffenheit.

Mit fortgeschrittenem Ausbildungsstand ist die Eingrenzung nicht mehr zweckmäßig. Das Pferd muss sich auch ohne äußere Begrenzung problemlos auf einem freien Platz oder in der Reithalle longieren lassen. Im übertragenen Sinn beginnt nun die „Arbeit an der langen Leine“. Das Pferd erhält mehr Bewegungsspielraum und die Aufgaben werden flexibler. Übergänge zwischen und innerhalb der Gangarten - auch auf gerader Linie -, Quadratvolten, Zirkel verkleinern, vergrößern oder verlagern sind Übungen, die Abwechslung bringen und die Gymnastizierung des Pferdes fördern.

Hinweis: Gleichzeitiges Longieren und Reiten in der Halle oder auf dem Platz birgt ein hohes Unfallrisiko und sollte deshalb möglichst unterbleiben. Ansonsten gilt üblicherweise: Reiten hat Vorrang!

Die Ausrüstung

Korrektes Longieren setzt eine solide und zweckmäßige Ausrüstung voraus. Die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände sind:- Longe 7 – 9m (ohne Drehschäkel, keine Longierbrille verwenden)

- Longiergurt (mit möglichst vielen und großen Ringen)

- Trense und / oder Kappzaum

- Hilfszügel (Ausbinder, Laufferzügel, Dreieckszügel)

- Peitsche (leicht, ausgewogen und mit genügend langem Schlag)

- Gamaschen / Streichkappen, Bandagen

- Handschuhe

Um das Verletzungsrisiko für Mensch und Tier zu minimieren, sollte der Longenführer Handschuhe und festes Schuhwerk tragen. Die Beine des Pferdes sind durch Gamaschen, Streichkappen oder Bandagen zu schützen. Bandagen geben den Gelenken mehr Halt und bewirken eine schnellere Aufwärmung der Sehnen und Muskeln. Ein zusätzlicher Vorteil, besonders bei älteren Pferden.

Peitsche und Schlag sollten lang genug sein, um das Pferd damit gegebenenfalls zu erreichen, ohne dass der Longenführer seine Position verlassen muss. Nur mit einer Longierpeitsche ist korrektes Longieren möglich. Zum einen soll das Pferd auf "dezente Hinweise der Peitsche" (Heben, Senken, Zeigen) reagieren, zum anderen soll es die Peitsche respektieren.

Pferde, die erst an die Longe gewöhnt werden sollen, sollten anfangs nur mit einem Kappzaum longiert werden. Später wird der Kappzaum mit der Trense kombiniert. Longiert wird weiterhin am Kappzaum, der über die Trense gelegt wird. Die Trense dient lediglich zur Aufnahme der Hilfszügel, um die gewünschte Anlehnung zu erzielen. Erst im fortgeschrittenen Ausbildungsstand wird nur noch mit der Trense longiert. Dabei wird die Longe am inneren Trensenring befestigt.

Die Longe sollte wenig Dehnung aufweisen und möglichst keinen Drehschäkel besitzen. Eine elastische Longe verhindert – genauso wie elastische Ausbinder - eine gleichmäßige Anlehnung. Der Drehschäkel führt eher zu Verdrehungen der Longe, als dass er sie verhindert.

Hilfszügel

An den Hilfszügeln scheiden sich die Geister! Die einen verteufeln sie als Folterinstrumente, die anderen nutzen sie als hilfreiche Unterstützung. Die Diskussionen über das Für und Wider lösen das Problem nicht und führen auch zu keinem Ende. Die Fronten sind ideologisch verhärtet. Letztlich muss der Leser selbst entscheiden, ob er Hilfszügel verwendet oder nicht.Ich empfehle den Einsatz von Hilfszügeln - allerdings mit Einschränkungen! Für das einfache Longieren und bei Reitanfängern halte ich Hilfszügel für angebracht. Sie müssen jedoch zum Verwendungszweck passen und für jede Gangart korrekt eingestellt werden. Während der Lösungs- und Abspannphase, sowie bei der Cavalettiarbeit sollten sie nicht verwendet werden.

Ein ausgebildetes Pferd sollte in der Arbeitsphase nicht ohne Hilfszügel longiert werden. Nur darüber kann die erwünschte Anlehnung hergestellt werden. Wertvolle gymnastische Übungen, wie z. B. Übergänge, würden wirkungslos bleiben, weil nicht die Möglichkeit gegeben wäre, das Pferd von hinten an das Gebiss heranzutreiben und es dadurch mehr unter seinen Schwerpunkt treten zu lassen.

Es gibt eine Vielzahl von Hilfszügeln mit unterschiedlichen Wirkungsweisen, Vor- und Nachteilen. Die bekanntesten sind:

- Einfache Ausbindezügel (ohne Gummiringe)

- Laufferzügel

- Dreieckszügel

- Stoßzügel (offiziell nicht mehr zulässig)

- Aufsatzzügel

- Chambon

- Gogue

- Halsverlängerer

- Dipotrainer

Hier sollen nur die ersten drei Hilfszügel kurz erklärt werden. Die anderen sind immer nur zeitlich begrenzte Korrekturmaßnahmen und gehören in die Hand von erfahrenen Ausbildern. (Einige sollten besser gar keine Anwendung finden!)

Die einfachen Ausbinder werden am häufigsten verwendet. Sie bieten dem Pferd Anlehnung und seitliche Führung. Sie werden so verschnallt, dass sie bei einem durch das Genick tretende Pferd etwa auf Höhe des Buggelenks liegen. Dabei sollte die Stirnlinie des Pferdekopfes kurz vor der Senkrechten sein. (Im Schritt ist etwas mehr Halsdehnung erforderlich, um die Nickbewegung zuzulassen.)

Ausbinder mit Gummiringen sind nicht zu empfehlen. In Prüfungen sind sie sogar verboten. Sie sind zwar gut gemeint, aber bewirken das Gegenteil. Sie animieren das Pferd, gegen den Zügel zu gehen und kräftigen damit seine Unterhalsmuskulatur. Bei einer starren Verbindung lernt das Pferd besser, sich vom Gebiss abzustoßen.

Bei ausgebildeten Pferden kann der innere Ausbinder etwa 2 cm verkürzt werden. Dadurch erreicht man eine geringfügige Innenstellung, die das Pferd veranlassen soll, sich hufschlagdeckend auf der Zirkellinie zu bewegen. (Umstellen bei Handwechsel nicht vergessen!) Wirkungsvoller ist jedoch eine Korrektur durch den Longenführer, indem er nur bei Bedarf die Longe etwas annimmt und gleichzeitig mit der Peitschenspitze auf die Schulter zeigt. Das ist für das Pferd ein Lernprozess und wirkungsvoller, als es in eine starre Haltung zu zwingen.

Der Laufferzügel wirkt prinzipiell genauso wie der Ausbinder. Aufgrund der Zweipunktaufhängung am Longiergurt entsteht keine kreisförmige sondern eine elliptische (rot eingezeichnete) Korrekturkurve. Dadurch wird der Bereich der optimalen Anlehnung vergrößert und etwas mehr Abwärtsdehnung zugelassen. Außerdem wird die seitliche Führung geringfügig verbessert. Beides ist in den meisten Fällen von Vorteil.

Der Dreieckszügel ermöglicht die größtmögliche Vorwärts-Abwärtsdehnung. Er bietet jedoch keine seitliche Führung. Dadurch laufen die Pferde oft mit zu viel Stellung oder brechen sogar über die äußere Schulter aus. Außerdem besteht die Gefahr, dass die Pferde zu tief kommen und auf der Vorhand laufen. Der Dreieckszügel ist besonders für Korrekturmaßnahmen z. B. bei Rückenproblemen, psychischen Störungen, fehlende Losgelassenheit etc. geeignet.

Einfache Ausbinder Laufferzügel Dreieckszügel

Einschnallarten der Longe

Nicht nur bei den Hilfszügeln, auch bei der Longenverschnallung gibt es unterschiedliche Arten und Ansichten. Einige sind vergleichbar mit Modetrends. Sie sehen interessant aus und werden übernommen, ohne die Zweckmäßigkeit infrage zu stellen.

Der Normalfall: Longe am inneren Gebissring

Eine Longierbrille ermöglicht zwar einen etwas einfacheren Handwechsel, trotzdem sollte sie nicht verwendet werden! Während des Longierens wirkt sie nur auf den äußeren Trensenring. Der wiederum drückt gegen die Lefzen und führt dazu, dass das Pferd sich im Genick verwirft. Außerdem kann das Gebiss sich aufstellen und gegen den Gaumen drücken, wenn der Zug auf die Longe zu stark wird.

Die Longe durch den inneren Gebissring zum äußeren Gebissring zu verschnallen, wirkt für das Pferd genauso wie der Gebrauch einer Longierbrille. Die aufgeführten Nachteile bleiben und der Handwechsel wird umständlicher.

durch den inneren Gebissring ... ... zum äußeren Gebissring

Die Kopflonge ist eine absolut unsinnige Variante. Sie wird vom inneren Gebissring über das Genick zum äußeren Gebissring geführt. Beim Annehmen der Longe wird gleichzeitig Zug auf die Lefzen und Druck auf das Genick ausgeübt. Eine für das Pferd völlig widersprüchliche und irritierende Hilfengebung, weil es nicht zur selben Zeit den Kopf heben und senken kann! Unabhängig davon ist die Longe für Stellung und Richtung des Pferdes verantwortlich und nicht für das Heben oder Senken des Kopfes.

Die Kopflonge Vom Gebissring zum Longiergurt

Longieren mit Kappzaum und Ausbinder

Longieren in der Praxis

Handhabung der Longe

korrekt aufgenommene Longe

Wechsel in die andere Hand

Die Schlaufen sollten weder zu groß noch zu klein sein. Zu kleine Schlaufen werden unhandlich und zu große bergen ein Unfallrisiko, weil man leicht hineintreten kann.

Beim Herauslassen der Longe ist darauf zu achten, dass die Schlaufen sich nicht zuziehen (Verletzzungsgefahr!). Sie werden auch nicht einfach fallen gelassen, sondern die Longe wird mit der anderen Hand herausgeführt, um die weiche Verbindung zum Pferdemaul zu erhalten.

Beim Handwechsel ist die richtige Reihenfolge der Handgriffe entscheidend.

Nachdem das Pferd auf der Zirkellinie zum Halt durchpariert worden ist, wird zuerst der Peitschenschlag aufgenommen und die Longierpeitsche - mit der Spitze nach hinten - unter den Longenarm geklemmt. Anschließend wechselt der Longenführer die Longe in die andere Hand. Und hier wird es kompliziert! Würde er die Longe einfach in die andere Hand nehmen, würden beim erneuten Herauslassen die letzten Schlaufen von der falschen Seite ablaufen und sich verdrehen. Um das zu vermeiden, muss der Longenführer das Ende der Longe Schlaufe für Schlaufe mit der anderen Hand richtig übernehmen. Dazu greift er von hinten um die Longe herum und zieht nacheinander die einzelnen Schlaufen heraus, beginnend mit der Sicherheitsschlaufe (siehe Bild). Erst dann bewegt er sich auf das Pferd zu und nimmt dabei den Rest der Longe wie beschrieben auf.

Zugegeben, eine Methode, die gewöhnungsbedürftig ist und auch vorher ohne Pferd geübt werden sollte. Der Vorteil: Eine souveräne und sichere Longenführung ohne Verdrehen und Verheddern!

Hilfengebung

... so sollte es aussehen

Die Hilfen im Einzelnen

Stimme: Pferde können verbale Kommandos nur schwer voneinander unterscheiden. Es ist mehr der Klang der Stimme, den sie als beruhigend, ermahnend, auffordernd oder lobend empfinden. Deshalb sollten Kommandos kurz sein, sich deutlich voneinander unterscheiden und übertrieben akzentuiert ausgesprochen werden (Te-rab, Ga-lopp, Haaalt). Das Heben bzw. Senken der Stimme wirkt auf das Pferd auffordernd oder verhaltend. So kann z. B. das Kommando Te-rab durch unterschiedlichen Tonfall für das Pferd sowohl Antraben als auch einen Übergang vom Galopp zum Trab bedeuten.Longe: Sie ersetzt den inneren Zügel und soll in stetiger, weicher und federnder Verbindung zum Pferdemaul geführt werden. Durch weiches Annehmen und schnelles Nachgeben - vergleichbar mit halben Paraden beim Reiten - lässt sich das Pferd stellen. Zusätzlich kann man darüber die Aufmerksamkeit verbessern und verhaltend auf das Pferd einwirken.

Peitsche: Sie wirkt als treibende Hilfe und ist beim Longieren unerlässlich (Ausnahme: junge und stürmische Pferde). In der Grundhaltung zeigt die Spitze der Longierpeitsche auf die Sprunggelenke der Hinterhand. Durch Anheben wird die treibende Wirkung verstärkt. Ist das Pferd der Aufforderung nachgekommen, kehrt man sofort wieder in die Ausgangslage zurück. Bei Nichtbeachtung muss die Peitsche konsequenter eingesetzt werden, indem man das Pferd gezielt mit dem Peitschenschlag touchiert.

Auf die Schulter zeigend wirkt die Peitsche seitwärts treibend. Vor dem Pferd wirkt sie bremsend (entgegengesetztes Treiben).

Haltung und Körpersprache: Der Longenführer nimmt eine Haltung ähnlich wie beim Reiten ein: Aufrecht, lockere Schultern, leicht anliegende Ellenbogen und die Unterarme zeigen in Richtung Pferdemaul, bzw. Hinterhand. In der neutralen Haltung steht er im rechten Winkel zum Pferd und rahmt es mit Longe und Peitsche seitlich ein. Dreht er sich vor die Bewegung des Pferdes oder geht sogar in die Richtung, nimmt er eine bremsende Position ein. Bewegt er sich dagegen geringfügig in Richtung Kruppe, kommt er in eine treibende Position. Beides sollte beim Longieren bewusst eingesetzt werden.

Wichtig ist ein ruhiges, konzentriertes und konsequentes Auftreten des Longenführers.

Hinweis: Die Hilfen sollten nicht gleichzeitig, sondern in Stufen kurz aufeinander erfolgen. Zuerst wird ein Kommando immer mit der Stimme angekündigt. Erst wenn das Pferd darauf nicht reagiert, erfolgt die Aufforderung etwas deutlicher und im letzten Schritt konsequent. Kommt das Pferd der Aufforderung nach, muss die Hilfe sofort eingestellt werden und ein Lob erfolgen. Es lernt auf diese Art sehr schnell, auf feine Hilfen zu reagieren.

bremsende Position

treibende Position

normale Position

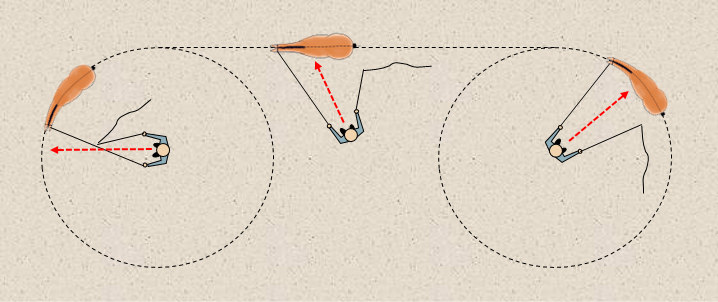

Der Handwechsel

Er sollte während des Longierens häufig vorgenommen werden, um das Pferd nicht einseitig zu belasten. Verspannungen, fehlende Losgelassenheit oder sogar Schädigungen der Gelenke könnten sonst die Folgen sein.Es gibt zwei Arten, den Wechsel durchzuführen:

- Durch eine Vorhandwendung auf der Zirkellinie.

- Durch einen Wechsel durch den Longierzirkel.

Beispiel: Handwechsel mit Vorhandwendung auf der Zirkellinie (von der rechten auf die linke Hand)

- Pferd auf der Zirkellinie zum Halten durchparieren.

- Peitschenschlag aufnehmen und Longierpeitsche - mit der Spitze nach hinten - unter den rechten Arm klemmen.

- Longe Schlaufe für Schlaufe in die linke Hand übernehmen (siehe: Handhabung).

- Auf das Pferd zugehen und dabei die Longe in kleiner werdenden Schlaufen aufnehmen.

- Pferd loben! (ggf. Hilfszügel verstellen)

- Auf die andere Seite des Pferdes wechseln und die Longe umschnallen (ggf. Hilfszügel verstellen).

- Sich dicht an die Pferdeschulter stellen, Peitsche parallel zum Pferd halten und das Pferd leicht an der Hinterhand touchieren um Schritt für Schritt die Vorhandwendung zu veranlassen. Dabei an der Pferdeschulter bleiben.

- Das Pferd antreten lassen und sich rückwärts zum Mittelpunkt zurückbewegen.

Vorhandwendung auf der Zirkellinie

Hinweise:

Man kann die Longierpeitsche auch unter den linken Arm klemmen, muss sie dann aber für die Vorhandwendung etwas umständlicher hinter dem Rücken wechseln.

Der Handwechsel durch den Zirkel ist etwas einfacher. Das Pferd wird angehalten, von der Zirkellinie abgeholt und in die Mitte geführt. Dort wird die Ausrüstung kontrolliert und der Longenwechsel durchgeführt. Anschließend wird das Pferd wieder hinauslongiert.

Aufbau einer Longierstunde

Auch wenn man üblicherweise von einer Longierstunde spricht, sollte die Zeitdauer 45 Minuten nicht überschreiten. Eine halbe Stunde intensiver Arbeit an der Longe ist in den meisten Fällen völlig ausreichend. Grundlage für den Aufbau der Stunde bildet die Skala der Ausbildung (siehe: Skala der Ausbildung). Die Kenntnis darüber ist Voraussetzung für gutes Longieren (und Reiten)!Lösungsphase: (15 - 20 min) Die Stunde beginnt immer mit einer ausgiebigen Schrittphase, die dem Alter des Pferdes angepasst sein muss. Danach folgen Trab und Galopp. In der Lösungsphase sind Cavaletti im Schritt und Trab besonders hilfreich. Vorausgesetzt, das Pferd kennt die Stangenarbeit. Schrittpausen und Handwechsel sollten immer wieder eingefügt werden.

Arbeitsphase: (15 - 20 min) Erst wenn deutliche Anzeichen der Losgelassenheit erkennbar sind, kann mit der Arbeitsphase begonnen werden. Dazu wird das Pferd ausgebunden (Handhabung: siehe: Hilfszügel). Angepasst an das Leistungsvermögen und den Ausbildungsstand des Pferdes beginnt jetzt die eigentliche Arbeit.

Insbesondere für die Gymnastizierung bieten sich folgende Übungen an:

- Übergänge zwischen den Grundgangarten

- Übergänge innerhalb der Gangarten (Zulegen und Zurücknehmen)

- Zirkel verkleinern / vergrößern (Zirkel nur soweit verkleinern,

dass derTakt erhalten bleibt und die Hinterhand nicht ausweicht!) - Zirkel verlagern

- Longieren auf geraden Linien

- Bodenstangen und Cavaletti (siehe auch: Doppellonge).

- Übergänge über 2 Stufen (z. B. Schritt – Galopp – Schritt)

- Rückwärtsrichten (nur auf gerader Linie)

Beispiel für die gymnastizierende Wirkung der Cavalettiarbeit

Die Stunde sollte abwechslungsreich aufgebaut sein, um die Aufmerksamkeit des Pferdes und die Bereitschaft zur Mitarbeit zu erhalten. Einzelne Übungen sollten nicht zu sehr ausgedehnt werden. Besser ist es, sie zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Und ganz wichtig: viele Handwechsel! Die Arbeitsphase sollte mit einer gelungenen Übung beendet werden.

Erholungsphase: (5 - 10 min) Die Hilfszügel werden wieder abgenommen. Das Pferd wird kurz im Trab aber hauptsächlich im Schritt longiert. Dabei soll es sich vorwärts-abwärts dehnen. Selbstverständlich muss auch hier ein Handwechsel erfolgen.