WIE PFERDE LERNEN

- Lernverhalten und Lernmethoden -

Flehmender Hengst

Foto: Ellen Vierhaus

Sinneswahrnehmung

Im allgemeinen Sprachgebrauch unterscheidet man fÞnf Sinne:- Sehen, die visuelle Wahrnehmung mit den Augen.

- HÃķren, die auditive Wahrnehmung mit den Ohren.

- Riechen, die olfaktorische Wahrnehmung mit der Nase.

- Schmecken, die gustatorische Wahrnehmung mit der Zunge.

- FÞhlen / Tasten, die taktile und haptische Wahrnehmung Þber die Haut.

Im Folgenden soll nur auf die klassischen fÞnf Sinne und auf den fÞr das Reiten wichtigen Gleichgewichtssinn eingegangen werden. Der Vergleich zwischen menschlicher und "pferdischer" Sinneswahrnehmung soll die Unterschiede deutlich machen und dazu beitragen, Pferde in ihrem Verhalten besser zu verstehen.

Sehen

Das Auge des Pferdes ist prinzipiell ÃĪhnlich aufgebaut, wie das des Menschen. Trotzdem gibt es bei den Seheigenschaften gravierende Unterschiede.

- Anatomischer Aufbau des Auges

Die Fovea ist eine kleine Senke auf der Netzhaut, es ist der Ort mit dem hÃķchsten AuflÃķsungsvermÃķgen. Hier sind die Sinneszellen am dichtesten gedrÃĪngt.

Durch das neurale Gewebe der Netzhaut werden die auftreffenden Lichtwellen in elektrische Signale umgewandelt und durch den Sehnerv zum Gehirn weitergeleitet. Dabei ist das linke Auge mit dem rechten (emotionalen) Gehirnzentrum und das rechte Auge mit der linken (logisch geprÃĪgten) GehirnhÃĪlfte verbunden. Am Wahrnehmungsprozess sind noch zahlreiche weitere Gehirnareale beteiligt, um die elektrischen Signale richtig interpretieren zu kÃķnnen. Erst im Gehirn entsteht der Eindruck von einem Bild, das nicht immer der RealitÃĪt entsprechen muss. Erfahrungen und Emotionen spielen hierbei eine wichtige Rolle.

- Helligkeits-, Kontast- und FarbeindrÞcke

BegrÞndung:

- Sie haben ein grÃķÃeres Auge, durch das mehr Licht auf die Netzhaut gelangt.

- Auf ihrer Netzhaut sind etwa dreimal soviel Sehzellen wie bei einem Menschen.

- Der Augenhintergrund ist verspiegelt und reflektiert zusÃĪtzlich Licht auf die Sehzellen.

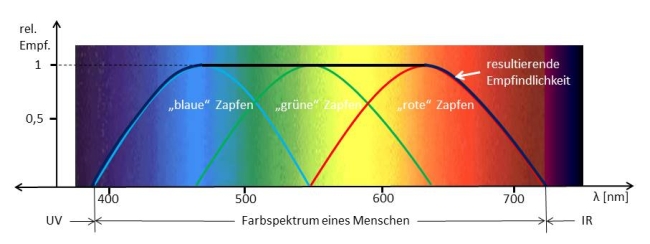

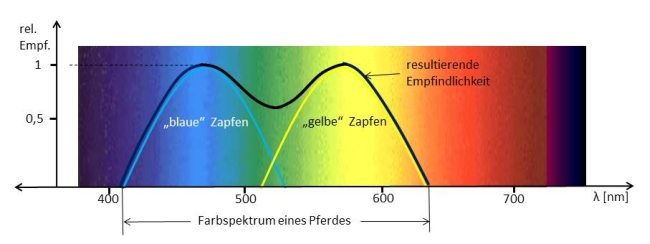

Es gibt unterschiedliche Arten von Zapfen. Jede ist fÞr einen bestimmten Farbbereich empfindlich. Der Mensch hat drei Zapfentypen fÞr die primÃĪren Farbbereiche Rot, GrÞn und Blau. Im Gehirn werden die einzelnen Farbinformationen zu einem resultierenden Farbeindruck zusammengefÞgt. Er kann damit das gesamte Farbspektrum der "Regenbogenfarben" erfassen und ungefÃĪhr 15 Millionen Farbnuancen unterscheiden. Pferde, wie auch die meisten anderen SÃĪugetiere, besitzten nur zwei Zapfentypen fÞr die Farbbereiche Gelb und Blau. GrÞn und Rot kÃķnnen sie nur schwer erkennen.

Farbempfindlichkeit des menschlichen Auges (idealisiert)

Farbempfindlichkeit eines Pferdeauges (idealisiert)

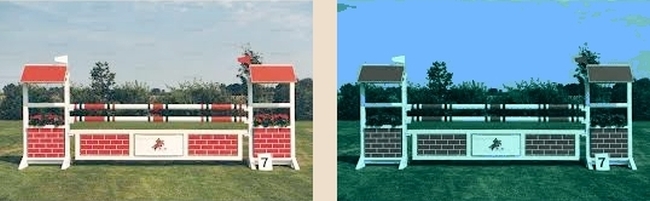

Unterschiedliche Wahrnehmung von Reiter und Pferd

Reiter

Pferd

Reiter

Pferd

- Kontrast

Lichtreflexe oder sich scharf abzeichnende Schatten (z. B. bei schrÃĪg einfallendem Sonnenlicht in einer Reithalle) kÃķnnen daher ein Pferd stark verunsichern.

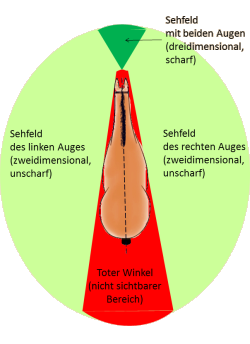

- Das Sehfeld

horizontales Sehfeld

Die Wahrnehmungen vom linken Auge werden in der rechten GehirnhÃĪlfte verarbeitet und abgespeichert. Die vom rechten Auge in der linken GehirnhÃĪlfte. Ein Informationsaustausch zwischen den beiden HÃĪlften ist beim Pferd nur in einem sehr begrenzten Umfang mÃķglich. Im Gegensatz zum menschlichen Gehirn ist der hierfÞr notwendige Zwischenbalken (Corpus callosum) nur schwach ausgeprÃĪgt.

Folglich kann ein Pferd auf einen Gegenstand vÃķllig unterschiedlich reagieren, abhÃĪngig davon, ob dieser mit dem rechten oder mit dem linken Auge wahrgenommen wurde. ErfahrungsgemÃĪÃ sind die meisten Pferde auf dem linken Auge schreckhafter, weil die Sinneswahrnehmungen vom linken Auge im rechten, emotional geprÃĪgten Gehirnbereich verarbeitet werden.

Neben dem horizontalen Sehfeld hat auch das vertikale Sehfeld Einfluss auf das Pferdeverhalten. Die Fokussierung eines nahen oder weit entfernten Objektes geschieht nur zum Teil Þber die Linse des Auges. Die "Scharfeinstellung" erfolgt hauptsÃĪchlich Þber ein Heben oder Senken des Kopfes.

vertikales Sehfeld: Bilder, die fÞr sich sprechen.

HÃķren

Ohrenspiel

Der hÃķrbare Frequenzbereich ist grÃķÃer als der eines Menschen. Pferde kÃķnnen TÃķne von 14 bis 38000 Hz wahrnehmen. (HÃķrbereich des Menschen: 20 - 19000 Hz.) Dem Menschen bleibt also vieles von dem verschlossen, was Pferde hÃķren, was sie vielleicht beunruhigt oder wovor sie sich eventuell sogar erschrecken.

Pferde kÃķnnen sehr gut hÃķren. Die Empfindlichkeit des Ohres ist fÞr geringe LautstÃĪrken ausgelegt. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes fÞr leise TÃķne sehr empfÃĪnglich. Laute, insbesondere plÃķtzlich einsetzende GerÃĪusche wie Knallen, Klatschen etc., verunsichern sie. Aber auch das Knacken eines Zweiges kann eine Schrecksituation auslÃķsen (Urinstinkt). GerÃĪuschquellen, die Pferde nicht sehen kÃķnnen, fÞhren fast immer zu einem angespannten Verhalten.

Pferde kÃķnnen ihnen vertraute Menschen zwar an ihrer Stimme erkennen, Wortunterscheidungen fallen ihnen jedoch schwer. Es ist hauptsÃĪchlich der Tonfall und der Klang der Stimme, den sie als beruhigend, ermahnend, aufmunternd oder lobend empfinden.

Riechen

Das RiechvermÃķgen der Pferde ist wesentlich ausgeprÃĪgter als das des Menschen. Ein Pferd kann Duftstoffe in sehr geringer Konzentration und damit auch noch aus groÃer Entfernung wahrnehmen. Die DuftmolekÞle werden von den NÞstern durch die NasenhÃķhlen bis zum Siebbein geleitet. Das Siebbein ist eine dÞnne, porÃķse Knochenwand zwischen Nase und Gehirn. An der Unterseite befindet sich die Riechschleimhaut. Die darin eingebetteten Riechzellen mÞnden im darÞberliegenden Riechkolben und fÞhren von dort Þber Nerven direkt zum evolutionsgeschichtlich ÃĪltesten Teil des Gehirns, dem Stammhirn. Der Geruchsinn ist somit der elementarste aller Sinne.

Flehmen

FÞr die Geruchsaufnahme Þber das Jakobson-Organ nimmt das Pferd eine typische Haltung ein. Es streckt den Kopf nach vorn, Ãķffnet das Maul und zieht die Oberlippe nach oben. Der Vorgang wird als Flehmen bezeichnet. Er ist hÃĪufig zu beobachten, wenn Pferde am Kot oder am Urin ihrer Artgenossen riechen. Aber auch unbekannte GerÞche, wie z. B. ParfÞm oder Zigarettenrauch, kÃķnnen ein Pferd zum Flehmen veranlassen.

Der Geruchssinn hat bei Pferden eine ursprÞnglichere und weitaus grÃķÃere Bedeutung als beim Menschen. Geruchsreize stehen in direktem Zusammenhang mit ihrem Sozialverhalten, der Individualerkennung, der Nahrungsaufnahme und der Gefahrenerkennung.

Sozialverhalten:

- Erste Kontaktaufnahmen zwischen Pferden erfolgen meistens durch gegenseitiges Beschnuppern im Bereich der NÞstern,

aber auch im Flanken- und Analbereich.

Bei Stuten wird das Ritual hÃĪufig durch Quietschen und Vorhandschlag begleitet. - Sympathie oder Antipathie werden stark vom Geruch geprÃĪgt.

- Das Sexualverhalten wird fast ausschlieÃlich Þber Pheromone gesteuert.

- Herdenmitglieder erkennen sich gegenseitig am Geruch. Auch Kot und Urin kÃķnnen dem Produzenten zugeordnet werden.

- Menschen, die ihnen vertraut sind, kÃķnnen ebenfalls allein Þber den Geruch identifiziert werden.

- GerÞche kÃķnnen auch angstbesetzt sein (z. B. Abneigung gegenÞber dem Tierarzt).

- Freilebende Pferde kÃķnnen Raubtiere bereits aus groÃer Entfernung wittern.

- Der Geruch von Wildschweinen, KÞhen oder Schafen fÞhrt auch bei domestizierten Pferden oft zu unruhigem oder ÃĪngstlichem Verhalten.

- Verwesungs- oder Blutgeruch, selbst der Geruch eines PferdeanhÃĪngers, in dem andere Tiere transportiert worden sind oder Angst ausgestanden haben, signalisieren den meisten Pferden Gefahr.

- In freier Wildbahn geschieht die Futtersuche und auch das Auffinden von Wasserstellen hauptsÃĪchlich Þber den Geruchssinn.

- Selbst die Futterauswahl auf der heimischen Weide wird zum groÃen Teil Þber das Riechen entschieden.

Schmecken

Geschmacks- und Geruchssinn sind eng miteinander verbunden und ergÃĪnzen sich gegenseitig. Die Geschmacksrezeptoren - auch Geschmacksknospen genannt - sind in den Geschmackspapillen eingebettet. Das sind warzenartige Erhebungen auf der Zunge, die die GeschmacksqualitÃĪten sauer, bitter, sÞÃ, salzig und unami[1] wahrnehmen kÃķnnen. In Verbindung mit den Duftstoffen (Aromen) entsteht im Gehirn der resultierende Geschmackseindruck.Geschmackliche Wahrnehmungen sind sehr individuell und werden weitgehend durch Erziehung und GewÃķhnung geprÃĪgt. Fohlen orientieren sich bei der Futterauswahl in der Natur am Verhalten ihrer MÞtter oder an ÃĪlteren Herdenmitgliedern. Sie lernen durch Beobachtung, welche Pflanzen genieÃbar und welche giftig sind. Unbekannte und kÞnstlich hergestellte Futtermittel werden zunÃĪchst instinktiv gemieden. Erst Þber einen GewÃķhnungsprozess werden Ãpfel, Karotten und Leckerlis zur Delikatesse.

FÞhlen / Tasten

punktueller, taktiler Reiz

Tasthaare

Ein Pferd wird folglich jede noch so geringe Gewichts-, Schenkel- oder ZÞgelhilfe fÞhlen. Wenn es sie trotzdem scheinbar ignoriert oder nicht wie gewÞnscht annimmt, sind es fast immer VerstÃĪndigungsschwierigkeiten. Das Pferd ist grundsÃĪtzlich zur Mitarbeit bereit, es weià nur manchmal nicht, was von ihm erwartet wird. In dieser Phase ist es wichtig, das Vertrauen des Pferdes zu erhalten, Geduld aufzubringen und nach alternativen LÃķsungsmÃķglichkeiten zu suchen. Eine grobere Hilfengebung wÃĪre auf jeden Fall der falsche Weg.

Der Gleichgewichtssinn

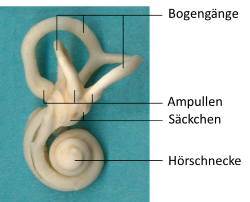

Innenohr mit Gleichgewichtsorgan

Pferde haben von Natur aus ein gut ausgeprÃĪgtes GleichgewichtsgefÞhl. StÃķrfaktor ist der Reiter. Die Vorstellung, selbst ein unruhiges Kind auf den Schultern zu tragen, hilft wahrscheinlich am besten, um sich in die Situation eines Pferdes hineinzuversetzen. Das Pferd braucht gerade in der Anreitphase einige Zeit, um sein Gleichgewicht auch unter einem Reiter wiederzufinden. Der Reiter muss sich dem Bewegungsablauf des Pferdes anpassen. Er muss versuchen, sich von den Pferdebewegungen mitnehmen zu lassen. Das setzt auch beim Reiter einen gut funktionierenden Gleichgewichtssinn voraus.

Sowohl beim Pferd als auch beim Reiter lÃĪsst sich der Gleichgewichtssinn trainieren. Reiten auf unterschiedlichem Untergrund, bergauf und bergab in allen drei Gangarten sowie Cavalettiarbeit verbessern die KÃķrperwahrnehmung und damit das GleichgewichtsgefÞhl.

[1] Unami: Der Begriff fÞr einen intensiven, herzhaften Geschmack, der auf ein proteinhaltiges Nahrungsmittel schlieÃen lÃĪsst.

[2] Propriozeption: Die rein gefÞhlsmÃĪÃige Wahrnehmung von KÃķrperteilen und KÃķrper- bewegungen (Lage, Bewegungsrichtung und Stellung zueinander).