WIE PFERDE LERNEN

- Lernverhalten und Lernmethoden -

Vertrauen - Ziel der Kommunikation

Kommunikation

Allgemeines

Die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd ist auf verschiedenen Ebenen mÃķglich. Sie geschieht grÃķÃtenteils Þber die Sinne fÞr das HÃķren, Sehen und FÞhlen. Der Geruchssinn wird vorwiegend fÞr die innerartliche Kommunikation genutzt und der Geschmackssinn hat in diesem Zusammenhang lediglich bei der Belohnung mit Leckerlis eine indirekte Funktion.Kommunikation findet meistens auf mehreren "KanÃĪlen" gleichzeitig statt. Ein verbales Kommando geht fast immer mit Gestik, Mimik, KÃķrperhaltung etc. einher und wird vom Pferd auch in diesem Kontext wahrgenommen. Deswegen ist es wichtig, dass verbale und nonverbale Signale die gleiche Botschaft Þbermitteln und sich in ihrer Aussage unterstÞtzen und nicht widersprechen.

Lautsprache

Verbale Kommandos kÃķnnen Pferde nur schwer voneinander unterscheiden. Sie kÃķnnen zwar den Klang der Stimme erkennen und ihn als beruhigend, ermahnend, aufmunternd oder lobend interpretieren, Wortunterscheidungen fallen ihnen jedoch schwer. Werden Kommandos als verbale Hilfen benutzt - wie z. B. beim Longieren - sollten sie kurz sein, sich deutlich voneinander unterscheiden und langsam und akzentuiert ausgesprochen werden. Der Tonfall ist dabei wichtig, er vermittelt Ausdruck und GefÞhl. Das Kommando "Te-rab" kann z. B. je nach Betonung (Heben oder Senken der Simme) eine Aufforderung zum Antraben als auch ein Ãbergang vom Galopp zum Trab bedeuten.Stimmkommandos muss das Pferd erst lernen. Meist Þber den Umweg Þber die KÃķrpersprache oder durch taktile Reize. Hat es den Zusammenhang jedoch begriffen, bietet die Lautsprache eine MÃķglichkeit zur feinen Kommunikation, zumal, wenn sie leise eingesetzt wird.

Taktile Sprache

Die taktile Sprache ist die ursprÞnglichste Form der Kommunikation. Unmittelbar nach der Geburt kommt es darÞber zum ersten Kontakt zwischen Muttertier und dem Neugeboreren. Durch BerÞhrungen (Abschlecken, Stubsen, SÃĪugen etc.) werden ZÃĪrtlichkeit, Zuneigung, Wohlbefinden aber auch Schmerz vermittelt. Die ersten EindrÞcke sind fÞr die weitere Entwicklung prÃĪgend. (Beim umstrittenen Imprint -Training wird diese Phase genutzt.)Beim Reiten erfolgt die VerstÃĪndigung fast ausschlieÃlich Þber taktile Reize. (In DressurprÞfungen sind verbale Hilfen sogar verboten.) Gewichts-, Schenkel- und ZÞgelhilfen sowie Gerte und Sporen sind die Kommunikationselemente. Der ausgeprÃĪgte Tastsinn ermÃķglicht es einem Pferd, geringste BerÞhrungsreize wahrzunehmen und zu unterscheiden. KÃķrperhaltung, KÃķrperspannung, die Lage der Schenkel, die HÃķhe der Hand und sogar die Atmung des Reiters werden vom Pferd registriert. Ein losgelassener Sitz und vor allem eine vom Sitz unabhÃĪngige Reiterhand sind deswegen die wichtigsten Voraussetzungen fÞr eine feine Hilfengebung. Grobe Einwirkungen sollten grundsÃĪtzlich vermieden werden; sie bereiten nur Schmerzen, verunsichern das Pferd und zerstÃķren das Vertrauen.

Auch ein Lob kann Þber BerÞhrungen ausgedrÞckt werden. Meistens werden die Pferde dafÞr mit der flachen Hand am Hals oder an der Schulter geklopft (einige dabei schon fast erschlagen). Schulterklopfen ist eine typische MÃĪnnereigenart und in der Natur sonst nirgends zu beobachten. Pferde mÞssen sich an diese Art des Lobens erst gewÃķhnen. Ein Streicheln oder Kraulen wird dagegen von vornherein als angenehm empfunden.

KÃķrpersprache

Pferde untereinander kommunizieren fast ausschlieÃlich Þber die KÃķrpersprache. Sie haben im Laufe der Evolutionsgeschichte eine sehr subtile Form der VerstÃĪndigung entwickelt. Gestik, Mimik, Haltung, Bewegung und die rÃĪumliche Beziehung zueinander sind die wesentlichen Elemente, die sowohl einzeln als auch in in ihrer Kombination eine Aussage enthalten. (siehe auch: Ethologie).WÃĪhrend Lautsprachen sich bei den einzelnen Tierarten sehr unterschiedlich entwickelt haben, weisen KÃķrpersprachen ein einheitlicheres Grundmuster auf. Ein menschliches LÃĪcheln ist z. B. weltweit ein eindeutig wohlwollendes Signal, das sogar von den meisten Tieren so empfunden wird. Aber auch Stirnrunzeln, eine einladende Gestik oder ein abweisender Blick sind unmissverstÃĪndlich.

Diese gemeinsame Basis der VerstÃĪndigung erleichtert die Kommunikation zwischen Mensch und Pferd, insbesondere bei der Bodenarbeit. Im Gegensatz zum Reiten kann das Pferd bei der Bodenarbeit den Menschen sehen und seine kÃķrpersprachlichen Signale wahrnehmen. Mensch und Pferd begegnen sich auf AugenhÃķhe.

Ein Nachteil dieser Kommunikationsform besteht darin, dass der Mensch sich seiner KÃķrpersprache kaum bewusst ist. Er sendet stÃĪndig (unkontrollierte) Signale aus, die ein Pferd entweder irritieren oder gleichgÞltig werden lassen. Dieser Aspekt wird bei der Bodenarbeit oft nicht beachtet und fÞhrt zu Misserfolgen. Eindeutige und fÞr das Pferd verstÃĪndliche Signale sind deswegen bei der nonverbalen Kommunikation besonders wichtig.

KÃķrperhaltung und Ausdruck

In der Mensch-Pferd-Beziehung sollte das Pferd den Menschen grundsÃĪtzlich als ranghÃķheres Wesen respektieren. Nur dann ist es bereit, sich unterzuordnen, von ihm zu lernen und Vertrauen aufzubauen. Dazu muss der Mensch die FÞhrung Þbernehmen. Ein selbstsicheres Auftreten, verbunden mit einer ruhigen und freundlichen Ausstrahlung, sind dabei die wichtigsten Eigenschaften, die sich auch in seiner KÃķrpersprache widerspiegeln sollten.ÃuÃerliche Merkmale hierfÞr sind:

- Eine aufrechte KÃķrperhaltung mit leichter Grundspannung,

- ein erhobener Kopf mit vorausschauendem Blick in die Bewegungsrichtung,

- ein ruhiger, gleichmÃĪÃiger und zielgerichteter Gang.

BegrÞndung:

- Schleichende Bewegungen signalisieren das Angriffsverhalten eines Raubtiers.

- ZÃķgerliche Bewegungen strahlen eigene Unsicherheit aus.

- Hektische und fahrige Bewegungen verbreiten Unruhe und enthalten keine eindeutige Botschaft.

klare KÃķrpersprache beim FÞhren

(Siehe auch: Reitstunde-online.de / Boden-arbeit / am FÞhrseil / FÞhren - Treiben - Halten)

Position und Blickrichtung

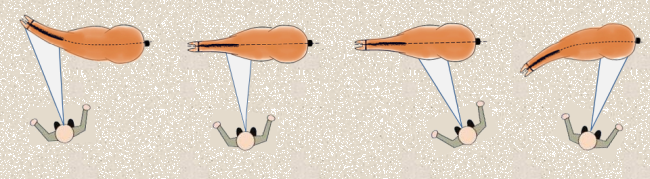

FÞr ein dominantes Auftreten sind nicht nur die eigene KÃķrperhaltung, sondern auch die richtige Position und die Blickrichtung entscheidend. Position und Blickrichtung signalisieren dem Pferd, in welche Richtung es sich bewegen soll. Die KÃķrperhaltung verleiht einer Aufforderung den gewÞnschten Nachdruck.Die Position ist gekennzeichnet durch die Stellung und den Winkel zum Pferd, genauer gesagt, zu den einzelnen Zonen des Pferdes. Es sind die vier Bereiche: Kopf und Hals, Schulter, Gurtlage und Hinterhand. In jeder Zone zeigt das Pferd typische Reaktionen. NÃĪhert man sich energisch dem Kopf-Hals-Bereich oder visiert diesen mit strengem Blick an, wird das Pferd sich von einem abwenden. Die Schulter stellt eine neutrale Zone dar. Der Bereich hinter der Gurtlage wirkt vorwÃĪrtstreibend. Eine AnnÃĪherung an die Hinterhand, bzw. der Blick in die Richtung veranlasst das Pferd, mit der Hinterhand zu weichen und sich einem zuzuwenden. Eine weitere Zone liegt unmittelbar vor dem Pferd. Sie wirkt bremsend auf die VorwÃĪrtsbewegung.

| Pferdetypische Reaktionen | |||

| |||

| Zone 1: Pferd wendet sich von einem ab |

Zone 2: neutraler Bereich |

Zone 3: vorwÃĪrtstreibende Wirkung |

Zone 4: Pferd wendet sich einem zu |

Damit das Pferd reagiert, muss man sich der jeweiligen Zone nicht nur mit den Augen, sondern mit dem ganzen KÃķrper zuwenden. Man muss den Willen haben, das Pferd zu bewegen! Es muss die abweisende Haltung in diesem Bereich spÞren.

Fazit

Bei der Bodenarbeit kommen alle Kommunikationsformen zur Anwendung. Die KÃķrpersprache hat dabei die grÃķÃte Bedeutung. Der Vorteil der KÃķrpersprache liegt darin, dass Pferde diese Sprache verstehen. Sie brauchen sie nicht erst zu lernen. Im Gegensatz zum Menschen, der diese Sprache zwar auch spricht, aber sie grÃķÃtenteils unbewusst einsetzt. Er muss lernen, im Umgang mit Pferden, klare kÃķrpersprachliche Signale gezielt einzusetzen - am besten unter fachkundiger Anleitung und Beobachtung. (Es ist schwieriger als man zunÃĪchst glaubt!)Pferde in der Herde zu beobachten, ist ein weiterer Schritt und gut investierte Zeit, um die Kommunikation mit ihnen zu verbessern und sie besser zu verstehen.